Memoria de S. Bernardo Calbó, ob.

|

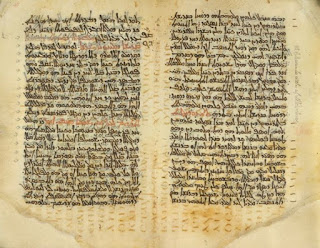

| Crucifixión, Maestro de Budapest (c. 1500) |

En El nombre de la rosa la discusión

crucial entre Guillermo de Baskerville y Jorge de Burgos reproduce, con las

cartas marcadas, la antigua quaestio

de si Cristo rio o no. En un sentido literalmente explícito los Evangelios

subrayan en varias ocasiones que Cristo lloró o se conmovió hasta el sollozo,

sin mencionar siquiera que llegara a esbozar una sonrisa. ¿Quién podría

entonces negarle al nominalista perseguir la búsqueda de la Comedia, el libro perdido de la Poética de Aristóteles? Por eco el lector corriente habrá repudiado entre muecas la

intransigencia medieval del monje bibliotecario. A fin de cuentas, ¿no siente vibrar cercana la exclamación de Antonio Machado? “¡No puedo cantar ni quiero /

al Jesús del madero, / sino al que anduvo en el mar!”.

***

En los diálogos

platónicos Sócrates, dueño de sus emociones, no deja correr ninguna

lágrima, según advirtiera Erasmo. Pagano, bajo la acción de un dáimon dionisiaco, su vida fue un

esfuerzo tenaz de alcanzar la gloria de Apolo. En el Fedón, viendo cómo se echaban a llorar sus discípulos ante su muerte inminente, les conminó

enérgico:

“¿Qué es lo que hacéis, hombres extraños? Si mandé afuera a las mujeres fue por esto especialmente, para que no importunasen de ese modo, pues tengo oído que se debe morir entre palabras de buen augurio. Ea, pues, estad tranquilos y mostraos fuertes”.

Como se ha solido

recordar -en Nietzsche, casi con el furioso desprecio de la admiración-, las

últimas palabras de Sócrates se dirigieron a la deuda contraída con Asclepio.

Entre tormentos, tras pronunciar las palabras del Salmo, Jesús expiró dando un

fuerte grito.

***

Sócrates sonríe

ante la ciudad. Jesús llora sobre la ciudad. Atenas, desvanecida entre las

ruinas de una presencia permanente. Jerusalén, destruida sobre la memoria de

una ausencia inexorable. Sócrates, pedagogo, obedeció la Ley hasta su

cuestionamiento extremo. Jesús, profeta, la desbordará, cumpliendo con su letra más pequeña, la que mata, el anticipo de la Gracia.

***

Sócrates,

maravillado, observa la necesidad suprema —la άνανκή— del cosmos (y de la πόλις). Excitado, no cesará de investigar

la serena erótica de la verdad. Embriagado y distante, habrá contemplado

absorto el cuerpo de Alcibíades por unos instantes. Sócrates se ha acogido por

siempre a la sombra de un plátano, cabe la orilla del Iliso, para explorar el

destino del alma y la dialéctica de su misión retórica.

***

Jesús, con estremecido

entusiasmo, sigue proclamando la libertad del Espíritu (y del reino). Desértico, se parará ante el

pozo de Jacob a conversar en verdad con una samaritana sobre la plenitud de los tiempos. Sobrio e íntimo, arrasado de lágrimas llamará al cadáver de su

amigo Lázaro desde las sombras al vislumbre de la gloria eterna. Las palabras

del autor de la Carta a los Hebreos

resuenan en la piedra del monte de la Ascensión como un eco nuevo de su agonía en

Getsemaní:

“Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer”.

***

Entre Sócrates y

Jesús, como entre Atenas y Jerusalén, el dinamismo del deseo que ha movido la

cultura de Occidente hasta su actual apocalipsis nihilista se basa en una herida —en

una cesura— irrestañable. En su fondo más radical, acaba reclamando una

decisión (pen)última. Más allá de las apariencias de su formulación, esa es la

intuición sin concesiones de Tertuliano. Pascal, Kierkegaard, Chestov han

medido el grado de las réplicas modernas de aquel seísmo fundacional de Europa. Tal

vez la fuerza de esta aporía consista en que es irresoluble. ¿Abrazar la cruz de

Cristo no dejará de ser desde entonces una lección socrática? ¿Acaso no puede ser alcanzado el conocimiento socrático de nuestra finitud sino bajo la piedra rodada

ante el sepulcro del Gólgota?

***

“La alegría y el dolor son dones igualmente preciosos, que deben ser íntegramente saboreados, tanto uno como otro, cada uno en su pureza, sin tratar de mezclarlos. Por la alegría la belleza del mundo penetra en nuestra alma. Por el dolor entra en el cuerpo. Sólo con la alegría no podríamos ser amigos de Dios […] El alma no ama como una criatura, con un amor creado. El amor que hay en ella es divino, increado, pues es el amor de Dios hacia Dios que pasa por ella. Sólo Dios es capaz de amar a Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es renunciar a nuestros sentimientos propios para dejar paso a ese amor en nuestra alma. Sólo para este consentimiento hemos sido creados. […] Por esta dimensión maravillosa, el alma puede, sin dejar el lugar y el instante en que se encuentra el cuerpo al que está ligada, atravesar la totalidad del espacio y del tiempo y llegar a la presencia misma de Dios. El alma se encuentra en la intersección de la creación y el creador, que es el punto en que se cruzan los dos brazos de la Cruz.”

(Simone Weil, A la espera de Dios).

***